CAPÍTULO V

Bien pronto el terror invadió toda la parte sudeste de Polonia. Por todas partes se oía repetir: «¡Los zaporogos, los zaporogos llegan». Y todos los que podían huir, huían abandonando sus hogares.Precisamente entonces, en esa región de Europa, no se levantaban fortalezas ni castillos. Todos construían a toda prisa alguna habitacioncilla cubierta de bálago, pensando que perderían su tiempo y su dinero edificando casas que un día u otro serían presa de las invasiones.

Todo el mundo se conmovió. Éste cambiaba sus bueyes y su arado por un caballo y un mosquete para ir a incorporarse a los regimientos; aquel buscaba su refugio con su ganado, llevándose cuanto podía; algunos intentaban en vano resistirse, pero la mayor parte huía prudentemente. Nadie ignoraba que era dificilísimo habérselas con esta multitud aguerrida en los combates, conocida con el nombre del ejército zaporogo que, a pesar de su organización irregular, conservaba en el combate un orden calculado. Durante la marcha, la caballería avanzaba lentamente, sin cargar ni fatigar a sus cabalgaduras; los infantes seguían en buen orden los carros, y todo el tabor se ponía en movimiento solamente cuando era de noche descansando de día, y escogiendo para sus paradas sitios desiertos o bosques, más vastos aún y más numerosos que actualmente. Se adelantaban algunos hombres para saber cómo y adónde habían de dirigirse. A menudo aparecían los kozakos en los sitos donde menos se les esperaba; entonces todos se despedían del mundo.

Villorrios enteros eran incendiados, se mataban los caballos y bueyes que no podían llevarse. Los cabellos se erizaban de horror al pensar en las atrocidades que cometían los zaporogos. Se asesinaba a los niños, se cortaban los pechos a las mujeres, y al escaso número de aquellos que se dejaba en libertad, se les arrancaba la piel, desde la rodilla hasta la planta de los pies; en una palabra, los kozakos pagaban en una sola vez todas sus deudas atrasadas.

El abad de un monasterio, al saber que se acercaban, envió a dos de sus monjes para hacerles presente que entre el gobierno polaco y los zaporogos había paz, y que de aquel modo violaban su deber con el rey y el derecho de gentes, y el kochevoi respondió:

–Digan al abad de mi parte y la de todos los zaporogos, que no tema. Los kozakos no hacen todavía más que encender sus pipas.

Y la magnífica abadía no tardó mucho en ser pasto de las llamas, y las colosales ventanas góticas parecían echar miradas severas a través de las olas luminosas del incendio. Sin número de monjes, judíos y mujeres buscaron refugio en las ciudades amuralladas y que tenían guarnición.Los tardíos socorros enviados de tarde en tarde por el gobierno, y que consistían en algunos débiles regimientos, o no podían descubrir a los kozakos, o huían al primer choque sobre sus veloces caballos. También sucedía que generales del rey, que habían alcanzado innumerables triunfos, decidíanse a reunir sus fuerzas y a presentar batalla a los zaporogos. Estos eran los encuentros que esperaban sobre todo los jóvenes kozakos, que se avergonzaban de robar o vencer a enemigos indefensos, y que ardían en deseos de distinguirse delante de los ancianos, midiéndose con un polaco atrevido y fanfarrón, montado en un buen caballo y vestido con un rico joupan cuyas mangas flotasen a merced del viento. Estos combates eran buscados por ellos como un placer, pues encontraban ocasión de hacer un rico botín de sables, mosquetes y de arreos de caballos. En el espacio de un mes, jóvenes imberbes se habían hecho hombres; sus semblantes, en los cuales se había pintado hasta entonces la morbidez juvenil, adquirían la energía de la fuerza.

El viejo Taras estaba encantado de ver que por todas partes sus hijos marchaban en primera fila. Evidentemente, la guerra era la verdadera vocación de Eustaquio. Sin perder nunca la cabeza, con una serenidad casi sobrenatural en un joven de veintidós años, medía con una mirada la intensidad del peligro, la verdadera situación de las cosas, y en el acto encontraba el medio de evitar el peligro, pero de evitarlo para vencerlo con más seguridad.

Todos sus actos empezaban a revelar la confianza en sí mismo, la firmeza tranquila, y nadie podía dejar de conocer en él a un futuro jefe.

–¡Oh! Con el tiempo ese será un buen polkovnik –decía el viejo Taras– sí, ¡vive Dios!, ese será un buen polkovnik, y sobrepujará a su padre.

Respecto a Andrés, se dejaba arrastrar por el encanto de la música de las balas y de los sables. No sabía lo que era reflexionar, calcular, ni medir sus fuerzas y las del enemigo. En la lucha encontraba una loca voluptuosidad.

Y en aquellos momentos en que la cabeza del combatiente hierve, en que todo se confunde a sus miradas, en que los hombres y los caballos caen mezclados en horrorosa confusión, en que se precipita con la cabeza baja a través del silbido de las balas, hiriendo a diestro y siniestro y sin sentir los golpes que se le asestan, le producían el efecto de una fiesta. Más de unabvez el viejo Taras tuvo ocasión de admirar a su hijo Andrés, cuando, arrastrado por su ardor, se arrojaba a empresas que ningún hombre de serenidad hubiera intentado, y en las cuales salía bien precisamente por el exceso de su temeridad. El viejo Taras le admiraba entonces, y repetía a menudo:

–¡Oh, ese es un valiente, que el diablo no se lo lleve! Ese no es Eustaquio, pero es un valiente.

Se decidió que el ejército marcharía directamente sobre la ciudad de Doubno, en donde, según se decía, los habitantes habían encerrado muchas riquezas. La distancia fue recorrida en día y medio, y los zaporogos se presentaron inesperadamente delante de la plaza. Los habitantes habían resuelto defenderse hasta morir en el umbral de sus moradas antes que dejar entrar al enemigo dentro de sus muros. La ciudad estaba rodeada por una muralla de tierra, y en el sitio en donde ésta era muy baja se elevaba un parapeto de piedra, o una casa almenada, o una fuerte empalizada con estacas de encina. La guarnición era numerosa y conocía toda la importancia de su deber.

A su llegada, los zaporogos atacaron vigorosamente las obras exteriores, pero fueron recibidos a metrallazos. Los menestrales, los habitantes todos, no querían permanecer ociosos, y se les veía, armados en los terraplenes. Por su aspecto, se podía colegir que se preparaban para una resistencia desesperada. Hasta las mujeres tomaban parte en la defensa; piedras, sacos de arena, toneles de resina inflamada caían sobre la cabeza de los asaltantes. A los zaporogos no les gustaban las plazas fuertes; no era en los asaltos donde ellos brillaban. Así, pues, el kochevoi dispuso la retirada diciendo:

–Esto no es nada, señores hermanos, decidámonos a retroceder. Pero que sea yo un tártaro maldito, y no un cristiano, si dejamos salir a un solo habitante. ¡Que mueran todos de hambre como perros!

Después de retirarse, los kozakos bloquearon estrechamente la ciudad, y no teniendo otro quehacer, se entretuvieron en asolar los alrededores, a incendiar los pueblos y las praderas de trigo, a destrozar con sus caballos las mieses, sin segar aún, y que en aquel año habían recompensado los cuidados del labrador con una rica cosecha.

Desde lo alto de las murallas, los habitantes contemplaban aterrorizados la devastación de todos sus recursos. Sin embargo, los zaporogos, dispuestos en koureni como en la sich, rodearon la ciudad con una doble hilera de carros. Fumaban sus pipas, cambiaban entre sí las armas tomadas al enemigo, y jugaban alegremente a pares y a nones, contemplando la ciudad con una calma desesperante; y por la noche encendían hogueras; cada koureni hacía hervir sus papas en enormes calderas de cobre, mientras que un centinela se sucedía a otro cerca de las hogueras.

Pero los zaporogos empezaron pronto a fastidiarse de su inacción, y sobre todo de su sobriedad forzada, de la que no les indemnizaba ninguna brillante acción. El kochevoi mandó hasta doblar la ración de vino, lo que se hacía alguna vez en el ejército, cuando no se había de acometer ninguna empresa. Semejante vida disgustaba sobremanera a los jóvenes, y más aún a los hijos de Bulba. Andrés no disimulaba su fastidio.

–Cabeza vacía –decía a menudo Taras– sufre, kozako, tú llegarás a ser hetman. No es aun buen guerrero el que conserva su serenidad en la batalla; lo es, sí, aquel que nunca se fastidia, que sabe sufrir hasta el fin, y que, suceda lo que quiera, concluye por hacer lo que ha resuelto.Pero un joven no puede tener la opinión de un anciano, pues ve las mismas cosas con otros ojos. Mientras tanto llegó el polk de Taras Bulba conducido por Tovkatch. Iba acompañado de dos ï ésaouls, de un escribano y de otros jefes, conduciendo una partida de cerca cuatro mil hombres. Entre éstos se encontraban muchos voluntarios, que, sin ser llamados, habían entrado libremente en el servicio desde que conocieron el objeto de la expedición.

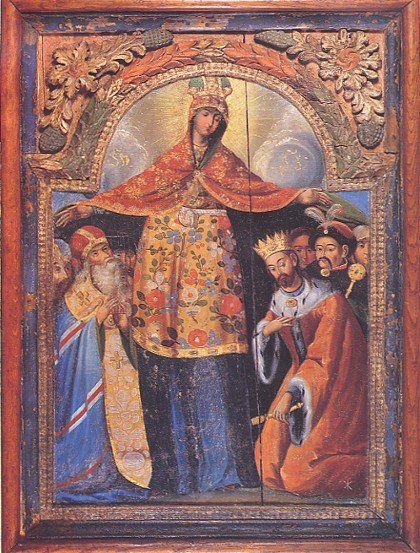

Los ï ésaouls llevaban a los hijos de Bulba la bendición de su madre, y a cada uno de ellos la imagen de madera de ciprés sacada del monasterio de Megovsk en Kyiv. Los dos hermanos se colgaron las santas imágenes al cuello, y ambos se pusieron pensativos al recuerdo de su anciana madre. ¿Qué les profetizaba esta bendición? ¿La victoria sobre el enemigo, seguida de un alegre regreso a su patria, con abundante botín, y sobre todo con la gloria digna de ser eternamente cantada por los tocadores de bandura, o bien…?

Pero lo porvenir es desconocido; está delante del hombre, como una espesa niebla de otoño que se eleva de los pantanos. Las aves la atraviesan perdidas, sin conocerse, la paloma sin ver al milano, el milano sin ver a la paloma, y ni uno ni otro sabe si está cerca o lejano su fin.

Eustaquio, después de recibir las imágenes, se ocupó en los quehaceres cotidianos, y se retiró pronto a su kouren. Respecto a su hermano, sentía involuntariamente oprimido el corazón.

Los kozakos habían cenado ya. El día acababa de expirar, sucediéndole una hermosa noche de verano. Pero Andrés no se reunió a su kouren, y no pensaba tampoco en dormir. Hallábase sumergido en la contemplación del espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Miríadas de estrellas vertían desde el alto cielo una luz pálida y fría. Una vasta extensión de llanura estaba cubierta de carros dispersos cargados con las provisiones y el botín, y debajo de los cuales colgaban los cántaros para llevar la brea.En torno y debajo de los carros se veían grupos de zaporogos tendidos sobre la hierba, durmiendo en distintas posiciones. El uno tenía un saco por almohada, el otro su gorra, el de más allá apoyado sobre el costado de su compañero. Todos llevaban un sable en su cintura, un mosquete, una pipa de madera, un eslabón y punzones. Los pesados bueyes estaban acostados con las piernas dobladas, formando grupos blanquizcos, y pareciendo de lejos gruesas piedras inmóviles esparcidas en la llanura; por todas partes se sentían los sordos ronquidos de los dormidos soldados, a los cuales contestaban con relinchos sonoros los caballos incomodados por sus trabas.

Sin embargo, una claridad solemne y lúgubre aumentaba la belleza de esta noche de julio; era el reflejo del incendio de los pueblos del contorno. Aquí, la llama se extendía ancha y tranquila iluminando la atmósfera allá, encontrando escaso combustible, se elevaba en delgados torbellinos hasta las estrellas. Se desprendían trozos inflamados para ir a parar y apagarse lejos del incendio. Por este lado, se veía un monasterio con las paredes ennegrecidas por el fuego, sombrío y grave como un monje velado con su capuchón mostrando a cada reflejo su lúgubre grandeza; por el otro, ardía el gran jardín del convento; creíase oír el silbido de los árboles que retorcía la llama, y cuando del seno de la espesa humareda salía un rayo luminoso, alumbraba con su luz violácea infinidad de ciruelas maduras, y cambiaba en frutas de oro las peras que mostraban su color amarillo a través del sombrío follaje. A cualquier parte donde se dirigía la mirada, veíase, pendiente de las almenas o de las ramas, algún monje o algún desventurado judío cuyo cuerpo se consumía con todo lo demás. Multitud de aves agitábanse delante de aquella inmensa hoguera, y de lejos asemejábanse a otras tantas crucecitas negras. La ciudad dormía, desprovista de defensores. Las agujas de los templos, los techos de las casas, las almenas de los muros y las puntas de las empalizadas se inflamaban silenciosamente con el reflejo de los lejanos incendios.

Andrés recorría las filas de los kozakos; las hogueras, en torno de las cuales se sentaban los centinelas, sólo arrojaban una claridad mortecina, y los mismos centinelas se dejaban vencer por el sueño, después de haber satisfecho hasta la saciedad su apetito kozako. El joven se admiró de semejante abandono, pensando que era una fortuna el que no hubiese enemigos por aquellos contornos. Por fin, se acercó él mismo a uno de los carros, trepó encima, y se acostó con la cara al aire, juntando sus manos encima la cabeza; pero no pudo conciliar el sueño y permaneció largo tiempo mirando el cielo.

El aire era puro y transparente; las estrellas que forman la vía láctea brillaban con una luz blanca y confusa. Andrés se adormecía por momentos,y el primer velo del sueño le ocultaba la vista del cielo, que volvía a aparecer de nuevo. De repente le pareció que una figura extraña se dibujaba rápidamente delante de él. Creyendo que era una imagen creada por el sueño y que iba a desvanecerse, abrió más los ojos y vio en efecto una figura pálida y extenuada, que se inclinaba hacia él y le miraba atentamente.

Cabellos largos y negros como el carbón se escapaban en desorden de un velo sombrío echado negligentemente sobre la cabeza, y el brillo singular de sus pupilas, el tinte cadavérico del semblante podían hacerle creer en una aparición. Andrés tomó con precipitación su mosquete, y exclamó con alterada voz:

–¿Quién eres tú? Si eres un espíritu maligno desaparece. Si eres un ser viviente, has escogido mala ocasión para reír, pues voy a matarte.

Por toda contestación, la aparición se puso el dedo en los labios pareciendo implorar silencio. Andrés dejó su mosquete, y se puso a mirarla con más atención. Sus largos cabellos, su cuello y su pecho medio desnudos, le revelaron que era una mujer. Pero no era polaca; su rostro demacrado tenía un tinte aceitunado, los anchos pómulos de sus mejillas le salían extremadamente, y los párpados de sus estrechos ojos se levantaban en los ángulos exteriores. Cuanto más contemplaba las facciones de esa mujer, más encontraba en ellas el recuerdo de un semblante conocido.

–Dime, ¿quién eres? –exclamó por fin– me parece que te he visto en alguna parte.

–Sí, hace dos años, en Kyiv.

–¡En Kyiv, hace dos años! –repitió Andrés repasando en su memoria todo lo que le recordaba su vida de estudiante. La miró otra vez con profunda atención, exclamando de repente:

–¡Tú eres la tártara, la criada de la hija del vaivoda!

–¡Chist! –dijo ella, cruzando sus manos con suplicante angustia, temblando de miedo y mirando a todos lados por si el grito de Andrés había despertado a alguien.

–Contesta: ¿cómo y por qué estás aquí? –decía el joven con voz baja y entrecortada. ¿En dónde se halla la señorita? ¿vive?

–Está en la ciudad.

–¡En la ciudad! –dijo Andrés ahogando con dificultad un grito de sorpresa y sintiendo que toda su sangre refluía al corazón. –¿Por qué se encuentra allí?

–Porque también está en la ciudad el anciano señor. Hace un año y medio que le hicieron vaivoda de Doubno.

–¿Se ha casado la señorita? Pero habla, habla pues.

–Dos días hace que no ha comido nada.

–¡Cómo!

–No hay ya un pedazo de pan en la ciudad. Hace una porción de días que los habitantes no comen más que tierra. Andrés quedó petrificado.

–La señorita te ha visto desde el parapeto con los otros zaporogos, y me ha dicho: «Anda, dí al caballero, si se acuerda de mí, que venga a encontrarme; si no, que te dé al menos un pedazo de pan para mi anciana madre, pues no quiero verla morir. Suplícaselo, abraza sus rodillas; él tiene también una anciana madre; que te dé pan por amor a ella.»

Multitud de sentimientos diversos se despertaron en el corazón del joven kozako.

–Pero, ¿cómo has podido venir hasta aquí?

–Por un camino subterráneo.

–¿Hay, pues, un camino subterráneo?

–Sí.

–¿En dónde?

–¿No nos harás traición, caballero?

–No, lo juro por la santa cruz.

–Después de bajar la torrentera y atravesar el riachuelo, allí donde crecen juncos.

–¿Y este camino va a parar a la ciudad?

–Directamente al monasterio.

–Vamos, vamos enseguida.

–Pero, en nombre de Cristo y de su santa madre, un pedazo de pan.

–Bien, te lo traeré. Quédate cerca del carro, o mejor, acuéstate encima. Nadie te verá, todos duermen. Vuelvo enseguida.

Y se dirigió hacia los carros de las provisiones de su kouren. El corazón le palpitaba con violencia. Todo su pasado, todo cuanto había borrado su ruda y guerrera vida de kozako volvía a nacer de repente, y lo presente se desvanecía a su vez. Entonces apareció de nuevo ante sus ojos una imagen de mujer con sus hermosos brazos, su boca risueña y sus magníficas trenzas de cabellos. No, esta imagen no había desaparecido nunca completamente de su alma; y aunque había dejado lugar para otras ideas más varoniles, frecuentemente turbaba todavía el sueño del joven kozako.

Andrés andaba, y los latidos de su corazón eran cada vez más fuertes a la idea de que bien pronto volvería a verla, y sus rodillas temblaban. Cuando hubo llegado cerca de los carros, olvidó el objeto que le había llevado allí, y se pasó la mano por la frente procurando recordarlo. De repente se estremeció a la idea de que ella moría de hambre. Se apoderó de varios panes negros, pero la reflexión le recordó que este alimento, excelente para un zaporogo, sería para la joven demasiado grosero. Entonces recordó que, en la víspera, el kochevoi riñó a los cocineros del ejército por haber empleado para hacer papas toda la harina negra que quedaba, y que debía durar tres días. Seguro, pues, de encontrar papas preparadas en las grandes calderas, Andrés tomó una pequeña cacerola de viaje que pertenecía a su padre, y fue en busca del cocinero de su kouren que dormía tendido entre dos marmitas debajo de las cuales humeaba todavía la ceniza caliente. Con gran sorpresa, las encontró vacías una y otra. Para comer todas aquellas papas era preciso haber empleado fuerzas sobrehumanas, pues su kouren contaba menos hombres que los otros. Prosiguió la inspección de las otras marmitas, y no encontró nada en ninguna parte. Involuntariamente recordó el proverbio: «Los zaporogos son como los niños; cuando hay poco, se contentan, pero si hay mucho, no dejan nada».

¿Qué hacer? Había en el carro de su padre un saco de panes blancos que habían saqueado en un monasterio. Se acercó al carro, pero el saco había desaparecido. Eustaquio se lo había puesto por cabecera y roncaba tendido en el suelo. Andrés agarró el saco con una mano y lo levantó bruscamente; la cabeza de su hermano dio contra el suelo, y él mismo se levantó medio despierto, exclamando sin abrir los ojos.

–¡Detengan, detengan al polaco del diablo!, alcancen su caballo.

–Calla o te mato –exclamó Andrés sobresaltado amenazándole con el saco.

Pero Eustaquio había enmudecido ya; volvió a caer al suelo, y se puso a roncar hasta el extremo de mover la hierba que rozaba su semblante. Andrés echó una mirada de terror por todos lados. Reinaba absoluta tranquilidad; únicamente en el kouren vecino se había levantado una cabeza con el pelo flotante; pero después de echar vagas miradas, volvió a tumbarse en el suelo. Al cabo de un rato de espera se alejó llevándose su botín. La tártara estaba tendida respirando apenas.

–Levántate –le dijo– todo el mundo duerme, nada temas. ¿Podrás levantar uno de esos panes, si yo no pudiese llevarlos todos? Se cargó el saco a cuestas, tomó otro lleno de mijo, que tomó de otro carro, agarró con sus manos los panes que había querido dar a la tártara, y, encorvado bajo su peso, pasó intrépidamente a través de las filas de los dormidos zaporogos.

–¡Andrés! –dijo el anciano Bulba en el momento que su hijo pasaba por delante de él.

El corazón del joven se heló. Se detuvo, y, temblando de pies a cabeza, respondió en voz baja:

–¡Y bien! ¿Qué?

–Tienes una mujer en tu compañía, y te aseguro que mañana te daré una soberana paliza. Las mujeres no te traerán nada bueno.

Dicho esto, levantó la cabeza sobre su mano, y se puso a contemplar atentamente a la tártara que iba envuelta en su velo. El joven permanecía inmóvil, más muerto que vivo, sin atreverse a mirar de frente a su padre. Cuando por fin se decidió a levantar los ojos, notó que Bulba se había dormido con la cabeza sobre la mano. Andrés se santiguó; su terror se disipó más pronto de lo que había venido. Al volverse para dirigirse a la tártara, la vio delante de él, inmóvil como una sombría estatua de granito, perdida en su velo, y el reflejo de un lejano incendio iluminó de repente sus ojos, extraviados como los de un moribundo. La sacudió por la manga, y los dos se alejaron mirando frecuentemente detrás de sí.

Bajaron a una torrentera, en el fondo de la cual se arrastraba perezosamente un cenagoso arroyo cubierto de juncos que crecían sobre algunos terrones de tierra. Una vez en el fondo de la torrentera, la llanura con el tabor de los zaporogos desapareció de su vista; y Andrés al volverse, sólo vio una cuesta escarpada, en cuya cúspide se balanceaban algunas hierbas, secas y finas, y por encima brillaba la luna semejante a una dorada hoz. Una ligera brisa, soplando de la estepa, anunciaba la proximidad del nuevo día. Pero el canto del gallo no se oía en ninguna parte; hacía mucho tiempo que no se le había oído, ni en la ciudad, ni en los devastados alrededores.

Pasaron una palanca colocada sobre el arroyo, y a su frente se levantó la otra orilla, más alta aún y más escarpada. Este paraje era considerado como el sitio mejor fortificado de todo el recinto natural, pues el parapeto de tierra que le coronaba era más bajo que en otras partes, y no se veían en él centinelas. Un poco más allá se elevaban las espesas murallas del convento. Espesos matorrales cubrían la cuesta que tenían delante de ellos; entre esta cuesta y el arroyo se extendía un pequeño terraplén en el cual crecían juncos de la altura de un hombre. La tártara se quitó sus zapatos, y se adelantó con precaución levantando su vestido, porque el suelo movedizo estaba impregnado de agua.

Después de conducir a duras penas a Andrés a través de los juncos, se detuvo delante de un enorme montón de ramas secas; apartadas éstas, descubrieron una especie de bóveda subterránea cuya abertura no era más grande que la boca de un horno. La tártara penetró primero en ella con la cabeza baja, el joven la siguió encorvándose todo lo posible para pasar sus sacos y sus panes, y pronto se encontraron los dos en medio de una oscuridad absoluta.

CAPÍTULO VI

Precedido de la tártara, y encorvado bajo sus sacos de provisiones, Andrés avanzaba penosamente en el estrecho y sombrío subterráneo.

–Pronto podremos ver –le dijo su conductora–pues nos acercamos al sitio en donde he dejado mi luz.

En efecto, las negras paredes del subterráneo empezaban a iluminarse poco a poco. Los dos expedicionarios llegaron a una pequeña plataforma que parecía ser una capilla, pues en las paredes estaba arrimada una mesa en forma de altar, encima de la cual había una antigua imagen ennegrecida de la Virgen. Una lamparita de plata, suspendida delante de esta imagen, la iluminaba con su pálida luz. La tártara se agachó, tomó del suelo su candelero de cobre cuya caña larga y delgada estaba rodeada, de cadenillas de las cuales pendían espabiladeras, un apagador y un punzón, y encendió la vela en la luz de la lámpara.

Ambos prosiguieron su camino, ora iluminados por una viva luz, ora envueltos en una sombría oscuridad, como los personajes de un cuadro de Gérard delle notti. El semblante del joven kozako, en el que brillaba la salud y la fuerza, formaba un sorprendente contraste con el de la tártara, pálido y extenuado. El pasaje empezó a ser más ancho y más alto, de modo que Andrés pudo levantar la cabeza y examinar atentamente las paredes de tierra del pasaje por donde caminaban.

Lo mismo que en los subterráneos de Kyiv, se veían hoyos llenos los unos de ataúdes, los otros de huesos esparcidos que la humedad había reblandecido como una pasta. Allí yacían también santos anacoretas que huyeron del mundo y sus seducciones. Tan grande era la humedad en ciertos parajes, que andaban sobre agua.

A menudo tenía Andrés que detenerse para que descansase su compañera cuya fatiga era cada vez mayor. Un pedazo de pan que había devorado le causaba un vivo dolor de estómago, desacostumbrado ya a todo alimento, y con frecuencia se detenía sin poder avanzar un paso más. Por fin, encontraron una pequeña puerta de hierro delante de ellos.

–¡Gracias a Dios que ya hemos llegado! –dijo la tártara con voz débil y levantó la mano para llamar, pero le faltaron las fuerzas.

En vista de esto, Andrés llamó, y tan vigorosamente, que el golpe resonó de modo que dio a conocer que dejaban a sus espaldas un largo espacio vacío; después el eco cambió de naturaleza como si se hubiese prolongado debajo de elevados arcos. Dos minutos después se oyó el ruido de llaves y de alguno que bajaba los peldaños de una escalera de caracol. La puerta se abrió. Un monje en pie con las llaves en una mano y una linterna en la otra les hizo paso. Andrés retrocedió involuntariamente a la vista de un monje católico, objeto de odio y desprecio para los kozakos, que les trataban todavía más inhumanamente que a los judíos. El monje, por su parte, retrocedió algunos pasos viendo a un zaporogo; pero una palabra de la tártara en voz baja le tranquilizó. El monje, después de cerrar la puerta tras ellos, les condujo por la escalera, y en breve se encontraron bajo las altas y sombrías bóvedas de la iglesia.

Delante de uno de los altares, en el que ardían infinidad de cirios, estaba un sacerdote arrodillado, orando en voz baja, y a ambos lados tenía, también arrodillados, dos jóvenes diáconos con casullas color de violeta adornadas de encaje blanco, y con incensarios en la mano. Pedían un milagro, la salvación de la ciudad, fortaleza para los ánimos decaídos, el don de la paciencia, la fuga del espíritu tentador que les hacía murmurar, que les inspiraba ideas tímidas y cobardes.

Algunas devotas semejantes a espectros, estaban asimismo de rodillas, apoyadas sus frentes sobre el respaldo de los bancos de madera y sobre los reclinatorios. Algunos hombres permanecían apoyados contra los pilares, en un triste y desalentado silencio. La alta ventana de cristales pintados que coronaba el altar se iluminó de repente con los rosados colores del alba naciente, y los dibujos encarnados, azules y de todos los colores, se diseñaron sobre el sombrío pavimento de la iglesia. Todo el coro quedó inundado de luz, y el humo del incienso, inmóvil en el aire, se pintó de todos los colores del iris. Desde su oscuro rincón, Andrés contemplaba admirado el milagro, verificado por la luz. En este instante, el solemne sonido del órgano repercutió por todo el templo, y aumentando cada vez más, estalló como un trueno, subiendo luego bajo las naves en sonidos argentinos, como voces infantiles; luego repitió su sonido sonoro y se calló bruscamente. Largo tiempo después, las vibraciones hicieron temblar las arcadas, y Andrés permanecía lleno de la admiración que le causaba esta música solemne, cuando sintió que alguien le tiraba de su caftán.

–Ya es tiempo –dijo la tártara.

Los dos atravesaron la iglesia sin ser vistos, y salieron a una gran plaza. El cielo estaba enrojecido con los colores de la aurora, y todo anunciaba la salida del sol. La plaza, que era cuadrada, estaba completamente desierta.En el centro de ella estaban colocadas algunas mesas de madera, indicando haber estado allí el mercado de los comestibles. El suelo, sin empedrar, estaba cubierto por una espesa capa de lodo seco, y toda la plaza estaba, rodeada de casitas edificadas con ladrillos y arcilla, cuyas paredes sostenían vigas cruzadas. Sus puntiagudos techos tenían infinidad de lumbreras. En uno de los lados de la plaza, cerca de la iglesia, se elevaba un edificio que se diferenciaba de los otros, y que parecía ser el Ayuntamiento. La plaza entera carecía de animación. Sin embargo, Andrés creyó oír débiles gemidos; echó una mirada a su alrededor, y vio un grupo de hombres tendidos en el suelo sin movimiento; los examinó, dudando si estaban dormidos o muertos. En este momento tropezó con un objeto que no había distinguido: era el cadáver de una judía que, a pesar de la horrible contracción de su semblante, parecía joven. Su cabeza estaba envuelta en un pañuelo de seda encarnada; dos sartas de perlas adornaban los lazos que colgaban de su turbante; algunas mechas de rizados cabellos caían sobre su descarnado cuello, y cerca de ella estaba tendida una criaturita apretando convulsivamente su pecho, que había torcido a fuerza de buscar en él alimento. No gritaba ni lloraba ya; únicamente por el movimiento intermitente de su vientre se conocía que aun no había exhalado el último suspiro. Al doblar una esquina, le detuvo un loco furioso que, viendo la preciosa carga que Andrés llevaba, se arrojó sobre él como un tigre, gritando:

–¡Pan! ¡Pan!

Pero sus fuerzas no igualaban a su rabia; Andrés le rechazó, y cayó rodando por tierra. Pero el joven kozako, movido a compasión, le arrojó un pan, que el otro se puso a devorar ansiosamente; y en la misma plaza expiró este hombre entre horribles convulsiones.

Casi a cada paso encontraba víctimas del hambre. A la puerta de una casa estaba sentada una anciana, no pudiéndose decir si estaba muerta o viva, pues permanecía inmóvil y con la cabeza inclinada sobre su seno. Del techo de una casa vecina pendía del extremo de una cuerda el cadáver, largo y flaco de un hombre que, no habiendo podido sobrellevar hasta el fin sus sufrimientos, se había ahorcado. A la vista de todos estos horrores, el joven kozako no pudo menos de preguntar a la tártara:

–¿Pero es posible que en tan corto espacio de tiempo, no hayan encontrado todas esas gentes nada para sostener su vida? En tales extremos el hombre puede alimentarse de substancias que la ley prohíbe.

–Todo se ha comido –respondió la tártara– todos los animales; no se encuentra ya un caballo, ni un perro, ni un ratón en toda la ciudad. Nunca habíamos hecho provisión de comestibles, pues todo lo traían del campo.

–Pero, muriendo tan cruelmente, ¿cómo pueden pensar aún en defender la ciudad?

–Tal vez el vaivoda se hubiera rendido; pero ayer por la mañana el polkovnik, que se halla en Boujany, envió un halcón con un billete en el cual encargaba que siguiéramos defendiéndonos, que él avanzaba para hacer levantar el sitio, y que no esperaba más que otro polk con el fin de obrar juntos; mientras tanto, nosotros esperamos a cada momento su socorro. Pero henos aquí delante de la casa.

Andrés había visto ya de lejos una casa que no se asemejaba a las otras y que parecía haber sido construida por un arquitecto italiano. Era de ladrillos, y tenía dos pisos. Las ventanas de la planta baja estaban guarnecidas con adornos de piedra en relieve; el piso superior se componía de pequeños arcos formando galería; entre los pilares y los esconces, se veían rejas de hierro con los escudos de la familia. Una espaciosa escalera de ladrillos pintados descendía hasta la plaza. En sus últimos peldaños estaban sentados dos guardias que sostenían con una mano sus alabardas y con la otra sus cabezas: parecían más bien dos estatuas que dos seres vivientes; no prestaron ninguna atención a los que subían la escalera, al extremo de la cual Andrés y la tártara encontraron un caballero cubierto con una rica armadura y con un libro de oraciones en la mano; levantó lentamente sus pesados párpados; pero, a una palabra de la tártara, los volvió a dejar caer sobre las páginas de su libro.

Andrés y su guía entraron en una espaciosa sala que parecía destinada para las recepciones, la cual estaba llena de soldados, coperos, cazadores y criados de toda especie que cada noble polaco creía necesarios a su categoría. Todos estaban sentados y silenciosos. Sentíase el olor de un cirio que acababa de apagarse, y se veían arder otros dos colocados en candeleros de la altura de un hombre, a pesar de que hacía largo rato que la claridad del día penetraba por la ancha ventana enrejada.

Andrés iba a adelantarse hacia una gran puerta de encina, adornada con escudos y cinceladuras; pero la tártara le detuvo, y le mostró una puertita practicada en el muro del lado. Entraron en un corredor, y luego en un aposento que Andrés examinó con atención. El débil rayo de luz que se filtraba por una rendija del ventanillo pintaba una línea luminosa en una cortina de seda encarnada, en una cornisa dorada y en un marco de cuadro. La tártara dijo al joven que se quedase en aquella estancia, abriendo en seguida la puerta de otra pieza en donde había luz artificial.

Andrés oyó el débil cuchicheo de una voz que le hizo estremecer. En el momento de abrirse la puerta distinguió la esbelta figura de una joven. La tártara volvió enseguida, diciéndole que entrase. Cuando pasó el umbral de la puerta, ésta se volvió a cerrar tras él. En el aposento ardían dos cirios, y una lámpara delante de una santa imagen, a cuyos pies, según costumbre católica, había un reclinatorio. Pero no era eso lo que el joven buscaba: volvió, pues, la cabeza a otro lado, y vio a una mujer que parecía haberse detenido al hacer un movimiento rápido: la joven se precipitaba hacia él, pero se quedó inmóvil; hasta él mismo permaneció clavado en su sitio. Esa joven no era la que él creía volver a ver, la que había conocido: era mucho más hermosa. En otro tiempo había en ella algo incompleto, no acabado: ahora se parecía a la creación de un artista que acabara de recibir la última mano; en otro tiempo era una jovencita delgada, ahora era ya una mujer, y en todo el esplendor de su belleza. Sus ojos levantados no expresaban ya un simple bosquejo del sentimiento, sino el sentimiento completo. No habiendo tenido tiempo para enjugar su llanto, las lágrimas daban a sus mejillas un barniz brillante. Su cuello, espaldas y garganta habían llegado a los verdaderos límites de la hermosura en todo su desarrollo. Una parte de sus espesas trenzas estaban sujetas a la cabeza por un peine y las otras caían en largas ondulaciones sobre sus espaldas y brazos. Su extrema palidez no alteraba su belleza, antes al contrario, le comunicaba un encanto irresistible.

Andrés sentía como un terror religioso, manteniéndose en su inmovilidad ella quedó también sorprendida al aspecto del joven cosaco que se presentaba con todas las ventajas de su varonil belleza. La firmeza brillaba en sus ojos cubiertos por aterciopeladas cejas, y la salud y la frescura en sus tostadas mejillas; su negro bigote relucía como la seda.

–Yo no puedo darte las gracias, generoso caballero –dijo la joven con trémula voz. Dios sólo puede recompensarte.

Bajó los ojos que cubrieron sus blancos párpados guarnecidos de largas y sombrías pestañas; su cabeza se inclinó, y un ligero rubor coloreó la parte inferior de su semblante. Andrés no sabía qué contestarle; hubiera querido expresarle cuanto su alma sentía, y expresárselo con el mismo fuego con que lo sentía, pero le fue imposible: su boca parecía cerrada por un poder desconocido; le faltaba el sonido a su voz; comprendía que él, educado en un seminario, y llevando después una existencia guerrera y nómada, no podía contestar a la joven, y se indignó contra su naturaleza kozaka.

En este momento, la tártara entró en el aposento; había tenido ya tiempo de cortar en pedazos el pan que trajera Andrés, y lo presentó a su ama en una bandeja de oro. La joven la miró, luego miró el pan, deteniendo por fin su mirada sobre el kozako. Esta mirada, conmovida y llena de reconocimiento, en la que se leía la impotencia de expresarse con la lengua, fue mejor comprendida por Andrés que lo hubiesen sido largos discursos. Su alma se sintió aliviada, pareciéndole que se la habían desatado. Iba a hablar, cuando de repente la joven se volvió hacia su sirvienta, y le dijo con inquietud:

–¿Y mi madre? ¿Le has llevado pan?

–Duerme.

–¿Y a mi padre?

–Ya se lo he llevado. Me ha dicho que vendría en persona a dar las gracias a este caballero.

La joven, tranquilizada con esto, tomó el pan y lo llevó a sus labios. Andrés la contemplaba con inexplicable alegría romper el pan y comérselo con avidez, cuando de repente recordó aquel loco furioso a quien había visto morir por haber devorado un pedazo de pan. Palideció, y agarrándola por el brazo:

–Basta –le dijo– no comas más. Hace tanto tiempo que no has tomado alimento que el pan te haría mal.

La joven dejó enseguida caer su brazo, y volviendo a poner el pan en el plato, miró a Andrés como lo hubiera hecho un niño dócil.

–¡Oh, soberana mía! –exclamó Andrés con transporte– manda lo que quieras; pídeme la cosa más imposible del mundo, y te obedeceré; dime que haga lo que no haría ningún hombre, y lo haré; me perdería por ti: te juro por la santa cruz, que me es imposible decirte cuan dulce sería eso para mí.

Poseo tres pueblos; me pertenece la mitad de los caballos de mi padre; todo lo que mi madre le ha dado en dote y todo lo que ella le oculta es mío; ningún kozako tiene armas semejantes a las mías; por un solo sablazo se me da una caballada y tres mil carneros; ¡pues bien! ¡Todo eso lo abandonaré, lo quemaré, aventaré sus cenizas por una sola palabra tuya, por un solo movimiento de tus cejas negras! Tal vez lo que digo no son más que locuras y necedades; sé perfectamente que yo, que he pasado la vida en la sich, no puedo hablar como se habla en los palacios de los reyes, príncipes y nobles señores. Veo que eres una criatura de Dios muy diferente de nosotros, y que aventajas en mucho a las otras mujeres de la nobleza.

Con creciente sorpresa, sin perder una sola palabra, pues prestaba toda su atención, la joven escuchó ese discurso lleno de franqueza y de calor, en el que se descubría una alma joven y fuerte. Inclinó hacia delante su hermoso rostro y quiso hablar; pero se detuvo bruscamente, pensando que aquel joven pertenecía a otro partido, y que su padre, sus hermanos y sus compañeros eran sus más acérrimos enemigos; y que los terribles zaporogos tenían bloqueada por todos lados la ciudad y condenados sus habitantes a una muerte segura. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomó un pañuelo bordado en seda, y, cubriéndose el rostro para ocultar su dolor, se sentó en una silla, en donde permaneció largo rato inmóvil, con la cabeza inclinada hacia atrás, y mordiéndose el labio inferior con sus dientes de marfil, como si hubiese sentido la picadura de alguna bestia venenosa.

–Dime una sola palabra –prosiguió Andrés, tomando su mano suave como la seda; pero ella guardaba silencio, sin descubrir su semblante, y permanecía inmóvil. ¿Por qué tanta tristeza?

La joven se quitó el pañuelo de los ojos, apartó los cabellos que cubrían su semblante, y con voz débil, semejante al triste y ligero ruido de los juncos agitados por el viento de la tarde, balbuceó:

–¿No soy digna de eterna compasión? Mi madre, ¿no es desgraciada? ¿No es mi suerte bien amarga? ¡Oh destino mío! ¿No eres mi verdugo? Tú has conocido a mis plantas a los nobles más dignos, a los más ricos caballeros, condes y barones extranjeros, y a toda la flor de nuestra nobleza. La mayor felicidad para todos ellos hubiese sido mi amor; no tenía que hacer más que escoger para que el más hermoso, el más noble fuese mi esposo. ¡Oh destino cruel! Por ninguno de ellos has hecho latir mi corazón; pero has hecho que ese débil corazón palpite por un extranjero, por un enemigo, desdeñando a los mejores caballeros de mi patria. ¿Qué delito he cometido para que me persigas ¡oh santa Madre de Dios! tan inhumanamente? Mis días se deslizaban en la abundancia y la riqueza. Los más delicados manjares, los vinos más preciosos servían para mi cotidiano alimento. ¿Y para qué? Para hacerme morir de una muerte horrible, como no muere ningún mendigo del reino; y es poco verme condenada a tan impía suerte, es poco verme obligada a presenciar, antes de mi propio fin, en medio de mil horrorosos sufrimientos, la agonía de mi padre y de mi madre, por quienes hubiera dado cien veces la vida; es poco todo eso: es preciso que antes que la muerte ponga término a mi existencia, que le vuelva a ver, que le oiga, que sus palabras me desgarren el corazón, que aumente la amargura de mi suerte, que me sea aún más penoso abandonar mi existencia, tan joven aún, que mi muerte sea más espantosa, y que al morir les llene aún más de reproches, a ti, mi cruel destino, y a ti (perdona mi pecado) ¡oh santa Madre de Dios!

Cuando calló, en su semblante, en su frente tristemente inclinada y en sus mejillas humedecidas por las lágrimas se pintaba una expresión de dolor y de abatimiento.

–No, no se dirá –exclamó Andrés– que la más bella y mejor de las mujeres tenga que sufrir una tan lastimosa suerte, cuando ha nacido para que todo lo que hay en el mundo de más elevado se incline ante ella como ante una santa imagen. ¡No, no morirás; juro por mi nacimiento y por cuanto amo que no morirás! Pero si nada puede salvarte, ni la fuerza, ni el valor, ni las súplicas; si nada puede conjurar tu desventurada suerte, moriremos juntos, y moriré antes que tú, en tu presencia, y tan sólo después de muertos nos podrán separar.

–No te engañes, caballero, ni me engañes contestó ella meneando lentamente la cabeza. Sé perfectamente que no te es posible amarme, pues conozco tu deber. Tienes padre, amigos y una patria que te llaman, y nosotros somos tus enemigos.

–¿Qué me importan mis amigos, mi patria y mi padre? –prosiguió el joven kozako levantando con altivez su frente e irguiendo su figura alta y esbelta como un junco del Dnipró. Yo no tengo a nadie, a nadie, a nadie –repitió obstinadamente, haciendo un gesto con el cual un kozako expresa un partido tomado y una voluntad irrevocable. ¿Quién me ha dicho que la Ucrania es mi patria? ¿Quién me la ha dado por patria? La patria es lo que nuestra alma desea y adora, lo que amamos más que todo; mi patria eres tú; y esa patria no la abandonaré mientras viva, la llevaré en mi corazón. ¡Que vengan a arrancármela!

La joven permaneció inmóvil un instante, le miró fijamente en los ojos, y de repente, con esa impetuosidad de que es capaz una mujer que sólo vive por los impulsos del corazón, se precipitó hacia él, le estrechó en sus brazos y se puso a sollozar. En este momento resonaron en la calle gritos confusos y ruido de trompetas y timbales. Pero Andrés no los oía; sólo sentía la tibia respiración de su amada que le acariciaba la mejilla, sus lágrimas que le bañaban el semblante, sus largos cabellos que le envolvían la cabeza como una redecilla sedosa y odorífera.

De repente entró la tártara en el aposento lanzando gritos de alegría.

–Estamos salvados –decía fuera de sí– los nuestros han entrado en la ciudad, y traen abundantes víveres y zaporogos prisioneros.

Pero ninguno de los dos jóvenes prestó atención a lo que ella decía. En el delirio de su pasión, el kozako aplicó sus labios en la boca que rozara su mejilla, y esta boca no dejó de responder.Y el kozako quedó perdido, perdido para toda la caballería kozaka. Jamás sus ojos volverán a ver la sich, ni los villorrios de su padre, ni el templo de su Dios; y la Ucrania no volverá a ver tampoco uno de sus más valerosos hijos. ¡El viejo Taras Bulba se arrancará un puñado de sus cabellos grises, y maldecirá el día y la hora en que, para su propia afrenta, dio la vida a semejante hijo!

CAPÍTULO VII

Todo era ruido y movimiento en la labor de los zaporogos; nadie podía explicarse exactamente cómo había entrado en la ciudad un destacamento de guardias reales; sólo más tarde se supo que todo el kouren de Péreiaslav, colocado delante de una de las puertas de la ciudad, se había embriagado completamente; no era, pues, de extrañar que la mitad de los kozakos que lo componían hubiese sido muerta y la otra mitad prisionera, sin tener tiempo de defenderse. Antes que los koureni inmediatos, despertados por el ruido, pudiesen tomar las armas, los guardias reales entraban ya en la ciudad, y sus últimas filas sostenían el fuego contra los zaporogos mal despiertos que se arrojaban sobre ellos en desorden. El kochevoi hizo reunir el ejército, y una vez formados los soldados en círculo, y el sombrero en la mano, guardando profundo silencio, les dijo:

–Ya ven, pues, señores hermanos, lo que ha sucedido esta noche; ya ven a lo que puede conducir la embriaguez; ya ven también la injuria que nos ha hecho el enemigo. Parece que esa es costumbre de ustedes; si se les da doble ración, están dispuestos a embriagarse de tal modo que el enemigo del nombre cristiano puede, no solamente quitarles los pantalones, sino escupirles en el rostro sin que lo noten ustedes.

Todos los kozakos tenían la cabeza baja, conociendo su culpa. Tan sólo el ataman del kouren de Nésamaï koff, Koukoubenko, levantó la voz, y dijo:

–Detente, padre; aunque no consta en la ley, que se pueda hacer ninguna observación cuando el kochevoi habla delante de todo el ejército, sin embargo, no habiendo pasado el hecho como tú dices, es preciso hablar. Tus reproches no son del todo justos. Los kozakos hubieran sido culpables y dignos de la muerte si se hubiesen embriagado durante la marcha, en batalla u ocupados en un trabajo importante y difícil, pero estábamos allí mano sobre mano, y aburriéndonos delante de la ciudad. No estábamos en cuaresma ni teníamos que guardar ninguna abstinencia ordenada por la Iglesia. ¿Cómo quieres, pues, que el hombre no beba cuando nada tiene que hacer? En eso no hay pecado. Pero ahora vamos a enseñarles lo que cuesta atacar a gentes inofensivas. Antes les derrotamos completamente, y ahora vamos a hacerlo de modo que no quede uno vivo.El discurso del ataman gustó a los kozakos, los cuales levantaron sus cabezas, y muchos de ellos hicieron un signo de satisfacción, diciendo:

–Koukoubenko ha hablado bien.

Y Taras Bulba, que se hallaba no lejos del kochevoi, añadió:

–Parece, kochevoi, que Koukoubenko ha dicho la verdad. ¿Qué contestarás a eso?

–¿Qué contestaré? Contestaré: ¡Dichoso el padre que ha dado el ser a semejante hijo! El decir una palabra de reprensión no prueba gran sabiduría; pero la prueba una frase que, sin hacer burla de la desventura del hombre, le reanima, le devuelve el valor, como las espuelas se lo devuelven al caballo que abrevando, ha perdido el calor. Yo quería también enseguida dirigiros una palabra consoladora, pero Koukoubenko se me ha anticipado.

–¡El kochevoi ha hablado bien! –exclamaron en las filas de los zaporogos.

–Es un buen orador –decían otros.

–Y hasta los más ancianos, que estaban allí como palomos grises, hicieron con sus bigotes una mueca de satisfacción, diciendo:

–Sí, es un buen orador.

–Ahora, escúchenme, señores –prosiguió el kochevoi. Tomar una fortaleza escalando sus muros o bien agujerearlos a la manera de los ratones, como hacen los pícaros alemanes (¡qué hasta sueñan con el demonio!), es indecente e impropio de los kozakos. No creo que el enemigo haya entrado en la ciudad con grandes vituallas, pues llevaba pocos carros. Los habitantes de la ciudad están hambrientos, lo que quiere decir que se lo comerán todo de una vez; y respecto al forraje para los caballos, a fe mía que no sé de dónde lo sacarán, a menos que alguno de sus santos se lo eche desde el cielo… cosa que sólo Dios lo sabe, pues sus sacerdotes no sirven más que para hablar. Por esta razón o por otra concluirán por salir de la ciudad. Divídase, pues, el ejército en tres cuerpos, y que se sitúen delante de las tres puertas: cinco koureni al frente de la principal, y tres al frente de cada una de las otras dos; pónganse en emboscada el kouren de Diadnio y el de Korsoun, como también el polkovnik Taras Bulba, con todo su polk. Los koureni de Titareff y de Tounnocheff, formarán la reserva al lado derecho; los de Tcherbinoff y de Steblikiv, al izquierdo. Y ustedes los jóvenes que se encuentran con ánimo para insultar y para excitar al enemigo, salgan de las filas. Los polacos tienen muy poco seso; no saben soportar las injurias, y tal vez hoy mismo saldrán de la ciudad. Que cada ataman pase revista a su kouren, y si nota que no está completo, que tome gente de los restos del de Péreiaslav. Inspecciónenlo todo detenidamente; den a cada kozako un vaso de vino y un pan. Pero creo que estarán bastante satisfechos de lo que comieron ayer, pues, a decir verdad, es tanto lo que han engullido esta noche, que, si me asombro, es de que no hayan reventado todos. Otra cosa mando: si algún tabernero judío se atreve a vender un vaso de vino ¡uno sólo! a ningún kozako, le haré clavar en la frente una oreja de puerco, y le haré colgar cabeza abajo. ¡A la obra, hermanos! ¡A la obra!

En esta forma distribuyó sus órdenes el kochevoi. Todos le saludaron inclinándose profundamente, y, tomando el camino de sus carromatos, sólo se encasquetaron sus gorros al llegar a una considerable distancia.

Empezaron todos a equiparse, a probar sus lanzas y sus sables, a llenar sus frascos de pólvora, a preparar sus carromatos y a escoger sus cabalgaduras.Al dirigirse a su campamento, Taras se puso a pensar, sin acertar, como es natural, sobre que habría sido de Andrés. ¿Le habían preso y agarrotado durante su sueño con los otros? Pero no, Andrés no era hombre para rendirse vivo; y, sin embargo, no se le había encontrado entre los muertos.

Completamente entregado a sus reflexiones, Taras caminaba delante de su polk, sin oír que hacía largo rato se le llamaba por su nombre.

–¿Quién me llama? –dijo por fin saliendo de su meditación.

Delante de él estaba el judío Yankel.

–Señor polkovnik, señor polkovnik –decía con voz breve y entrecortada, como si hubiese querido hacerle participe de una noticia importante– he estado en la ciudad, señor polkovnik.

Taras miró al judío con sorpresa.

–¿Quién diablos te ha conducido allá?

–Voy a contárselo –dijo Yankel. Cuando a la salida del sol oí ruido y vi que los kozakos tiraban, tomé mi caftán, y, sin ponérmelo, eché a correr; pero en el camino me lo puse; como iba diciendo, eché a correr pues quería saber por mí mismo la causa de aquel ruido, y por qué los kozakos tiraban tan temprano. Llegué a las puertas de la ciudad en el momento de entrar en ella la retaguardia del convoy. Miré, y ¿a quien dirá que vi? al oficial Galandowitch, a quien conozco, pues hace tres años que me debe cien ducados. Le seguí para reclamar mi crédito, y he ahí cómo he entrado en la ciudad.

–¡Y qué! ¿Has entrado en la ciudad, y querías aún hacerle pagar su deuda? ¿Cómo, pues, no te ha hecho ahorcar como un perro?

–En efecto, quería hacerme colgar; sus gentes me habían ya rodeado la cuerda al cuello, pero me puse a suplicar al oficial; le dije que esperaría el pago de su deuda tanto tiempo como él quisiera, y prometí prestarle más dinero si quería ayudarme a reclamar lo que me deben otros caballeros; pues a decir verdad, el oficial Galandowitch no tiene un ducado en el bolsillo, ni más ni menos que si fuera kozako, y eso que posee aldeas, casas, cuatro castillos y grandes estepas que se extienden hasta Chklov. Y ahora, si los judíos de Breslau no le hubiesen equipado, no hubiera podido ir a la guerra. Por esta causa tampoco ha podido comparecer en la dieta.

–¿Qué has hecho, pues, en la ciudad? ¿Has visto a los nuestros?

–¡Cómo no! Muchos hay allí de los nuestros: Itska, Rakhoum, Khaï valkh, el intendente…

–¡Que el diablo confunda a esos perros malditos! –exclamó Taras colérico. Te hablo de nuestros zaporogos y no de tu maldita raza de judíos.

–No he visto a nuestros zaporogos, pero sí he visto al señor Andrés.

–¿Has visto a Andrés? –dijo Bulba. ¡Y bien! ¿Qué? ¿Cómo? ¿En dónde le has visto? ¿En una hoya, en una cárcel, atado, encadenado?

–¿Quién se hubiera atrevido a atar al señor Andrés? En este momento es uno de los más distinguidos caballeros; casi no le hubiera conocido. Lleva brazales de oro, cinturón de oro, todo es oro en su persona; brilla, como cuando en la primavera el sol reluce sobre la hierba. Y el vaivoda le ha dado su mejor caballo, ¡un caballo que vale doscientos ducados!

Bulba quedó estupefacto.

–¿Y por qué viste una armadura que no le pertenece?

–Porque es mejor que la suya; por eso se la ha puesto. Y ahora recorre las filas, y otros recorren las filas, y él enseña, y se le enseña, como si fuese el más rico de los caballeros polacos.

–¿Quién le obliga a hacer todo eso?

–No digo que se le haya obligado. ¿Ignora el señor Taras que se ha pasado al otro partido por su propia voluntad?

–¿Quién se ha pasado?

–El señor Andrés.

–¿A dónde se ha pasado?

–Al otro partido; ahora es de los suyos.

–¡Mientes, oreja de marrano!–¿Cómo es posible que yo mienta? ¿Soy tan tonto para mentir exponiendo mi propia cabeza? ¿Ignoro acaso que un judío es ahorcado como un perro, si se atreve a mentir delante de un caballero?

–¿Es decir que, según tú, ha vendido su patria y su religión?

–Yo no he dicho que haya vendido nada, sino que se ha pasado al otro partido.

–Mientes, judío del diablo; esto no se ha visto nunca en tierra cristiana. Mientes, perro.

–Que la hierba crezca en el umbral de la puerta de mi casa, si he faltado a la verdad; que todo el mundo escupa en la tumba de mi padre, de mi madre, de mi suegro, de mi abuelo y del padre de mi madre, si yo miento. Si el señor lo desea, voy a decirle por qué se ha pasado.

–¿Por qué?

–¡El vaivoda tiene una hija tan hermosa, santo Dios, tan hermosa…!

Aquí el judío procuró expresar por sus gestos la hermosura de la joven, separando las manos, guiñando el ojo, y relamiéndose los labios como si probase algo dulce.

–Y bien, ¿qué? Después…

–Por ella se ha pasado al otro partido. Cuando un hombre se enamora, es como una suela que se pone en remojo para doblarla en seguida del modo que se quiere.

Taras se puso a reflexionar profundamente. Recordó que la influencia de una débil mujer era grande; que esta influencia había ya perdido a muchos hombres valerosos, y que la naturaleza de su hijo era frágil por este lado.

Taras permanecía inmóvil, como clavado en su puesto.

–Escuche, señor; yo lo contaré todo al noble caballero –dijo el judío. Cuando oí el ruido de esta mañana, cuando vi que se entraba en la ciudad, llevé conmigo, por lo que pudiese suceder, una sarta de perlas, pues hay señoritas en la ciudad, y si hay señoritas en la ciudad, me dije a mí mismo, comprarán mis perlas, aunque no tengan qué comer. Tan luego como me dejó libre la gente del oficial polaco, me dirigí corriendo a casa del vaivoda para vender mis perlas. Una criada tártara me lo ha explicado todo, y me ha dicho que la boda se verificará cuando sean arrojados de aquí los zaporogos. El señor Andrés ha prometido arrojar a los zaporogos.

–¿Y no has muerto en el acto a ese hijo del diablo? –exclamó Bulba.–¿Por qué matarle? Se ha pasado voluntariamente. ¿En dónde está la falta del hombre? Él se ha ido a donde se encontraba mejor.

–¿Y tú mismo le has visto?

–Como le veo a usted ahora. ¡Qué soberbio guerrero! Es más hermoso que todos los demonios. ¡Que Dios le conserve la salud! Me ha reconocido al instante, al acercarme, me ha dicho…

–¿Qué es lo que te ha dicho?

–Me ha dicho, es decir, ha empezado por hacerme una seña con los dedos, y luego me ha dicho: «¡Yankel!» y yo le he contestado: «¡Señor Andrés!» y él repitió: «Yankel, di a mi padre, a mi hermano, a los cosacos, a los zaporogos, que mi padre no es ya mi padre, que mi hermano no es ya mi hermano, que mis camaradas no son ya mis camaradas, y que quiero batirme contra ellos, contra todos ellos».

–¡Mientes, judas! –exclamó Taras fuera de sí–mientes, perro. Tú has crucificado a Cristo, hombre maldito de Dios; yo te mataré, Satanás. Vete, si no quieres quedar muerto enseguida.

Al decir esto, Taras sacó su sable. Yankel, espantado, echó a correr con toda la velocidad de sus secas y largas piernas, y corrió largo tiempo, sin volver la cabeza, a través de los carros de los kozakos y después a campo traviesa, a pesar de que Taras no le perseguía, reflexionando que era indigno de él abandonarse a su cólera contra el desventurado judío.

Bulba recordó entonces que en la noche pasada había visto a su hijo atravesar el tabor en compañía de una mujer. Inclinó su cabeza gris, y, sin embargo, no quería creer que se hubiese cometido una acción tan infame, y que su propio hijo hubiese podido vender su religión y su alma.

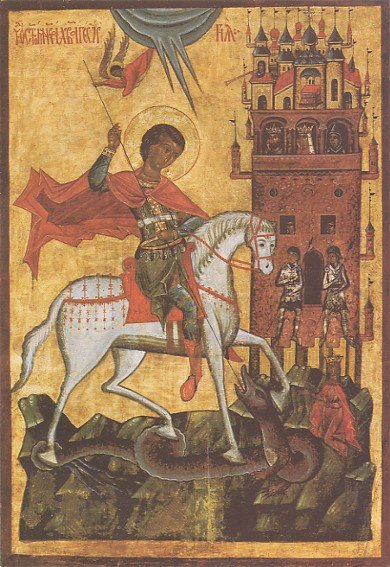

Por fin, llevó su polk al sitio que se le había designado, detrás del único bosque que los cosacos habían dejado sin quemar. Entre tanto, los zaporogos de a pie y de a caballo se ponían en marcha en dirección a las tres puertas de la ciudad. Los diferentes koureni que componían el ejército desfilaban el uno detrás del otro. Sólo faltaba el kouren de Péreiaslav; los kozakos que lo componían habían bebido la noche precedente todo lo que debían beber en su vida, y por esta causa el uno había despertado atado en manos de los enemigos, el otro había pasado dormido de la vida a la muerte, y su mismo ataman, Jlib, se encontró completamente desnudo en medio del campamento polaco.En la ciudad notaron el movimiento de los kozakos; todos sus habitantes corrieron a las murallas, y un cuadro animado se presentó a los ojos de los zaporogos. Los caballeros polacos, rivalizando mutuamente en ricos trajes, ocupaban la muralla.

Sus cascos de cobre, adornados de plumas blancas como las del cisne, y bañados por el sol, despedían brillantes resplandores; otros llevaban pequeñas gorras de color de rosa o azules, inclinadas hacia la oreja, y caftanes con mangas, flotantes, bordados de oro y de seda. Sus armas, que compraban a precios muy subidos, estaban, como todo su traje, cargados de caprichosos adornos. El coronel de la ciudad de Boudjak, con gorra encarnada y oro, se destacaba altivo, en primera fila; de estatura más elevada y más grueso que los otros, se hallaba aprisionado en su rico caftán. Más lejos, junto a una puerta lateral, estaba de pie otro coronel, hombre de baja estatura y flaco.

Sus vivaces ojillos lanzaban miradas penetrantes bajo sus espesas cejas. Se volvía con presteza designando los puestos con su afilada mano y dando órdenes; se veía que, a pesar de su raquítico aspecto, era todo un militar. Junto a él había un oficial largo y delicado, ornado su encendido rostro de poblados bigotes. Este señor era aficionado a los festines y al aguamiel espirituosa. A sus espaldas estaban agrupados una multitud de hidalgüelos que se habían armado, los unos a costa suya y los otros a expensas de la Corona, o con ayuda del dinero de los judíos a los cuales habían empeñado cuanto contenían los castillejos de sus padres. Además, había una multitud de esos clientes parásitos que los senadores llevaban consigo para formar cortejo, que la víspera, robaban del buffet o de la mesa alguna copa de plata, y al día siguiente montaban en el pescante de los coches para servir de aurigas.

Las filas de los kozakos permanecían silenciosas delante de las murallas; ninguno de ellos llevaba oro en sus vestidos; solamente se veían brillar los metales preciosos en algunos puñales, sables o en algunas culatas de los mosquetes. Los kozakos no eran aficionados a vestirse ricamente para entrar en batalla; sus caftanes y sus armaduras eran sencillísimos, y en todos los escuadrones no se veían más que largas filas de gorras negras con la punta roja. Dos kozakos salieron de las filas de los zaporogos. El uno era muy joven, el otro tenía un poco más de edad: ambos poseían, según su modo de decir, buenos dientes para morder, no solamente con palabras sino con obras.

Llamábanse Okhrim Nach y Mikita Golokopitenko. Démid Popovitch les siguió; era éste un viejo kozako que frecuentaba hacia tiempo la sich, que había llegado hasta los muros de Andrinópolis, y que había sufrido muchos contratiempos en su vida. Una vez, salvándose de un incendio, volvió a la sich con la cabeza embreada, enteramente ennegrecida, y los cabellos quemados; pero después de esta aventura tuvo tiempo para rehacerse y engordó: sus largos y espesos cabellos rodeaban su oreja, y sus bigotes habían vuelto a brotar negros y espesos. Popovitch tenía fama por su lengua bien afilada.

–Todo el ejército de ustedes tiene joupans rojos –dijo– pero quisiera saber si el valor del ejército es también rojo.

–Esperen –exclamó desde arriba el obeso coronel– voy a agarrotarles a todos. Ríndanse, esclavos, entreguen sus mosquetes y sus caballos. ¿Han visto cómo he agarrotado ya a los suyos? Que se conduzca a los prisioneros al parapeto.

Y se condujo a los zaporogos maniatados a dicho punto. Al frente de ellos marcaba su ataman Jlib, desnudo completamente, en el estado que le habían preso, llevando la cabeza baja, avergonzado de su desnudez y de que hubiese sido sorprendido durmiendo, como un perro.

–No te aflijas, Jlib, nosotros te libertaremos –gritáronle desde abajo los kozakos.

–No te aflijas, amigo –añadió el ataman Borodaty– no es culpa tuya si te han pescado en cueros, eso puede suceder a cualquiera. Ellos son los desvergonzados, que te exponen ignominiosamente sin haber cubierto, por decencia, tu desnudez.

–Parece que no son ustedes valientes sino cuando tienen que habérselas con gente dormida –dijo Golokopitenko mirando al parapeto.

–Esperen, esperen; nosotros les cortaremos esos mechones de pelo le respondieron desde arriba.

–Quisiera ver de qué modo nos lo cortarán –decía Popovitch caracoleando delante de ellos montado en su caballo; y luego añadió, mirando a los suyos: Pero tal vez los polacos dicen la verdad si aquel gordinflón les conduce, no corren ningún peligro.

–¿Por qué crees tú que no corre ningún peligro? –preguntaron los kozakos, seguros anticipadamente de que Popovitch iba a soltar un chiste.

–Porque todo el ejército puede ocultarse detrás de él, y sería en extremo difícil alcanzar a alguno con la lanza más allá de su barriga.

Los kozakos se echaron a reír, y largo tiempo después muchos de ellos meneaban aún la cabeza, repitiendo:

–¡Ese diablo de Popovitch! si le ocurre soltar un chiste a alguno, entonces…

–¡Retrocedan, retrocedan! –exclamó el kochevoi

Como parecía que los polacos no querían sufrir semejante bravata, el coronel hizo un signo con la mano. En efecto, apenas se habían retirado los kozakos, resonó desde lo alto del parapeto una descarga de mosquetería. En la ciudad hubo un gran movimiento; el anciano vaivoda apareció, montado en su caballo. Se abrieron las puertas, y el ejército polaco salió. A la vanguardia marchaban los húsares, perfectamente alineados; luego los coraceros con las lanzas, con sus cascos de cobre; detrás cabalgaban los más ricos nobles, vestidos cada uno según su capricho; no querían mezclarse con los soldados, y el que no tenía algún mando se adelantaba solo a la cabeza de su gente; después venían otras filas, después el oficial delicado, luego otras filas todavía, detrás el coronel grueso, y el último que salió de la ciudad fue el coronel seco y flaco.

–Impídanles, impídanles que se formen exclamó el kochevoi. Que todos los koureni ataquen a la vez. Abandónenles las otras puertas. Que el kouren de Titareff ataque por su lado, y el kouren de Diadkoff por el suyo. Koukoubenko y Palivoda, caigan sobre ellos por la espalda; divídanlos, confúndanlos.

Y los kozakos atacaron por todas partes; rompieron las filas polacas, las revolvieron y se mezclaron con los soldados sin darles tiempo de disparar sus mosquetes; sólo se hacía uso de los sables y de las lanzas. En este zafarrancho, todos tuvieron ocasión de darse a conocer: Démid Popovitch mató a tres infantes y derribó a dos hidalgos de sus caballos, diciendo:

–Buenos caballos, hace tiempo que deseaba unos como éstos.

Y los persiguió en la llanura, gritando a los otros kozakos que los detuviesen; después se volvió a la refriega, atacó a los caballeros que había desmontado, mató a uno de ellos, echó su arkan al cuello del otro, y le arrastró a través de la campiña, después de quitarle su sable de rico puño y su bolsa llena de ducados. Kobita, buen kozako, todavía joven, vino a las manos con un polaco de los más valientes, y por largo tiempo combatieron cuerpo a cuerpo. Kobita triunfó por fin, hiriendo al polaco en el pecho con un cuchillo turco; pero esto no le salvó, pues una bala todavía caliente le tocó en la sien. El polaco más noble, el más hermoso de los caballeros, descendiente de príncipes desde la más remota antigüedad, había acabado así con él. Jinete en un vigoroso caballo bayo claro, llevaba por todas partes la destrucción, y se había distinguido ya con mil proezas. Había muerto a sablazos a dos zaporogos, tumbado a un buen kozako, Fedor de Kory, traspasándole con su lanza después de derribar a su alazán de un pistoletazo, y por fin mató a Kobita.

–Con ese me gustaría medir mis fuerzas exclamó el ataman del kouren de Nésamaï koff, Koukoubenko.Y espoleando a su caballo, se lanzó sobre el polaco, gritando con tan estentórea voz, que todos los que se encontraban cerca de él se estremecieron involuntariamente. El polaco quiso volver su caballo para hacer frente a su nuevo enemigo, pero el animal no le obedeció; espantado por aquel terrible grito, dio un salto de lado, y Koukoubenko pudo disparar su mosquete al polaco que cayó del caballo, herido en la espalda. Ni aun entonces se rindió el valiente polaco: procuró herir a su enemigo; pero su débil mano dejó caer el sable. Koukoubenko tomó con ambas manos su pesada espada, hundiéndole la punta en sus pálidos labios; el arma le rompió los dientes, le cortó la lengua, le atravesó las vértebras del cuello y penetró profundamente en tierra en donde le clavó para no volver a levantarse. La rosada sangre brotó de la herida, esa sangre noble, y le tiñó su caftán amarillo bordado de oro. Koukoubenko se alejó del cadáver, y se lanzó con los suyos hacia otro punto.

–¿Cómo puede dejarse ahí una tan rica armadura sin recogerla? –dijo el ataman del kouren de Oumane, Borodaty.

Y dejó a su gente para dirigirse al sitio en donde yacía el inanimado cuerpo del caballero.

–He dado muerte con mis propias manos a siete nobles, pero no he encontrado ninguno que llevase una armadura tan rica.

Y Borodaty, arrastrado por la codicia, se bajó para adueñarse de aquel rico despojo. Primeramente quitóle su puñal turco adornado con piedras preciosas; después su bolsa llena de ducados; le desató del cuello una bolsita que contenía, envuelto en fino lienzo, un rizo de cabello dado por una joven como prenda de amor. Borodaty no oyó que el oficial de la nariz colorada, el mismo a quien ya había derribado de su caballo después de darle una cuchillada en el rostro, se dirigía sobre él por la espalda. El oficial levantó su sable y asestó un terrible mandoble a su cuello inclinado. El amor al botín no había conducido a buen fin al ataman Borodaty. Su robusta cabeza rodó a un lado y su cuerpo a otro, rociando la hierba con su sangre. Apenas el vencedor había agarrado por sus espesos cabellos la cabeza del ataman para colgarla de su arzón, cuando se levantó un vengador.

Semejante al gavilán que, después de trazar círculos con sus poderosas alas, se detiene de repente, queda inmóvil en el aire, y cae como la flecha sobre la codorniz que canta en los trigos cerca del camino, el hijo de Taras, Eustaquio, se lanzó sobre el oficial polaco echándole su lazo alrededor del cuello.

El semblante colorado del oficial aumentó de color al apretarle la garganta el nudo corredizo. Con mano convulsa empuñó su pistola, pero no pudo dirigirla, y la bala fue a perderse en la llanura. Eustaquio desató de la silla del polaco una cuerda de seda de que se servía para atar a los prisioneros, le agarrotó los pies y los brazos, ató el otro extremo de la cuerda al arzón de la silla, y le arrastró a través de los campos, gritando a los kozakos de Oumane que fuesen a tributar los últimos honores a su ataman. Al saber los kozakos de ese kouren que su ataman había muerto, abandonaron el combate para hacerse cargo del cadáver, y se concertaron para saber a quién era preciso poner en su lugar.

–Pero, ¿de qué sirven los consejos? –dijeron por fin– es imposible elegir un kourennoi mejor que Eustaquio Bulba. Es verdad que es más joven que todos nosotros; pero tiene talento y buen sentido como un viejo.

Eustaquio se quitó su gorra, dio las gracias a sus compañeros por el honor que le dispensaban, pero sin dar por pretexto para rehusarlo ni la juventud ni la falta de experiencia, pues en tiempo de guerra no es permitido vacilar. Enseguida condujo a sus tropas contra el enemigo, y les probó lo acertado de su elección. Los polacos conocieron que el asunto se complicaba, y retrocedieron atravesando la llanura para reunirse al otro lado. El pequeño coronel hizo seña a una tropa de cuatrocientos hombres que estaba de reserva junto a la puerta de la ciudad, e hicieron una descarga de mosquetería contra los kozakos; pero las balas alcanzaron a pocos hombres: algunas tocaron a los bueyes del ejército que miraban estúpidamente la refriega. Espantados, esos animales mugieron, se echaron sobre el tabor de los cosacos, rompieron los carros y pisotearon a mucha gente; pero Taras, en este momento, arrojándose con su polk de la emboscada en donde se había apostado, les cortó el paso, haciendo que sus hombres gritasen con toda la fuerza de sus pulmones. Entonces, desatinada la bueyada, se volvió hacia los regimientos polacos introduciendo el desorden entre ellos.

–¡Mil gracias, bueyes –gritaron los zaporogos– nos habéis prestado un gran servicio durante la marcha, y ahora nos servís en la batalla!

Los kozakos se precipitaron de nuevo sobre el enemigo. Sucumbieron muchos polacos, y se distinguieron muchos kozakos, entre ellos Metelitza, Chilo, los dos Pisarenko y Vovtousenko. Los polacos, viéndose estrechados por todas partes, alzaron su bandera en señal de replegarse, y empezaron a gritar para que se les abriesen las puertas de la ciudad. Las ferradas puertas giraron sobre sus goznes y recibieron a sus fugitivos caballeros, molidos, cubiertos de polvo, como el aprisco recibe las ovejas. Algunos zaporogos querían perseguirles hasta dentro de la ciudad, pero Eustaquio detuvo a los suyos diciéndoles:

–Aléjense, señores hermanos, aléjense de las murallas, pues no es bueno acercarse a ellas.

El joven tenía razón, pues en aquel mismo instante resonó de lo alto de las murallas una descarga general. El kochevoi se acercó para felicitar a Eustaquio.

–Ese ataman es aún muy joven, pero conduce a sus huestes como un jefe encanecido en el mando.

El viejo Taras Bulba volvió la cabeza para ver quién era el novel ataman, y vio a su hijo Eustaquio a la cabeza del kouren de Oumane, con la gorra sobre la oreja, y la maza de ataman en la diestra.

–¡Miren el pícaro! –se dijo lleno de satisfacción.

Y dio las gracias a todos los kozakos de Oumane por el honor dispensado a su hijo.

Los kozakos volvieron grupas hasta su labor; los polacos aparecieron de nuevo sobre el parapeto, pero esta vez sus ricos joupans estaban rotos, manchados de sangre y de polvo.

–¡Hola! ¿Se han curado ya las heridas? Les gritaron los zaporogos.

–¡Esperen! ¡Esperen! –respondió desde lo alto el coronel gordo agitando una cuerda con sus manos.

Y durante algún tiempo, los dos bandos se dirigían injurias y amenazas.Por fin se separaron. Los unos se retiraron a descansar de las fatigas del combate, y los otros fueron a ponerse tierra en sus heridas haciendo vendajes de los ricos vestidos que habían quitado a los muertos. Los que habían conservado más fuerzas se ocuparon en reunir los cadáveres de sus camaradas y tributarles los últimos honores. Con sus espadas y sus lanzas abrieron zanjas, de las que extraían la tierra en los paños de sus vestidos, y en ellas depositaron cuidadosamente los cuerpos de los kozakos, cubriéndolos de tierra fresca para librarlos de la voracidad de las aves carnívoras.

Los cadáveres de los polacos fueron atados de diez en diez a la cola de los caballos, que los zaporogos lanzaron hacia la llanura, ahuyentándolos a latigazos. Los caballos, furiosos, corrieron veloces por largo tiempo a través de los campos, arrastrando los cadáveres ensangrentados que rodaban y chocaban en el polvo.Llegada la noche, todos los koureni se sentaron formando círculo y empezaron a hablar de los altos hechos del día. Así estuvieron largo tiempo en vela. El viejo Taras se acostó más tarde que los otros; no comprendía por qué Andrés no se había presentado entre los combatientes. ¿Había tenido Judas vergüenza de batirse contra sus hermanos? ¿O bien el judío le había engañado, y Andrés era prisionero? Pero Taras se acordó que el corazón de Andrés había sido siempre accesible a las seducciones de las mujeres, y en su desesperación maldijo a la polaca que perdiera a su hijo, jurando que se vengaría; juramento que hubiera cumplido sin que la hermosura de esa mujer le hubiese conmovido; la hubiera arrastrado por sus abundosos cabellos a través del campamento de los kozakos; hubiera magullado y manchado sus bellas espaldas de nítida blancura, y hubiera hecho trizas su hermoso cuerpo. Pero el mismo Bulba ignoraba lo que Dios le preparaba para el día siguiente. Concluyó por dormirse, mientras que el centinela vigilante y sobrio se mantuvo toda la noche junto al fuego, mirando con atención a todos lados en las tinieblas.

CAPÍTULO VIII

El sol no había llegado aún a la mitad de su carrera en el cielo, cuando los zaporogos se reunieron en asamblea. De la sich había llegado la terrible noticia de que los tártaros, durante la ausencia de los kozakos, la habían saqueado enteramente, habiendo desenterrado el tesoro que estos guardaban misteriosamente; que habían sacrificado o hecho prisioneros a cuantos quedaran allí, y que, llevándose todos los rebaños y los caballos padres, habían marchado en línea recta a Perekop. Un solo kozako, Máximo Golodoukha, se había escapado en el camino de mano de los tártaros; había dado de puñaladas al mirza, apoderándose de su saco lleno de cequíes, y en un caballo tártaro y vestidos tártaros, se sustrajo a las pesquisas con una carrera de dos días y dos noches. El caballo que montaba murió reventado; tomó otro y le cupo la misma suerte, y en un tercero llegó por fin al campamento de los zaporogos, habiendo sabido por el camino que estaban sitiando a Doubno. Sólo pudo noticiar la desgracia que había acaecido; pero, ¿cómo había sucedido esta desgracia? Los kozakos que quedaron en la sich, ¿se habían emborrachado tal vez, según costumbre de los zaporogos, cayendo prisioneros durante su embriaguez? ¿Cómo los tártaros habían descubierto el lugar en donde estaba enterrado el tesoro del ejército? A nada de esto pudo contestar. El kozako estaba molido de cansancio; había llegado hinchado, quemado el rostro por el viento, y cayó al suelo durmiéndose profundamente.

En semejante caso, era costumbre de los zaporogos lanzarse en persecución de los ladrones y procurar cortarles el paso, pues de otro modo los prisioneros podían ser conducidos a los depósitos del Asia Mayor, a Esmirna, a la isla de Creta, y Dios sabe en qué sitios se hubieran visto las cabezas de larga trenza de los zaporogos. He aquí explicado por qué se habían reunido los kozakos en asamblea. Todos, sin distinción, estaban de pie, con la cabeza cubierta, pues no se habían reunido para recibir una orden de su ataman sino para tratar como iguales entre ellos.

–¡Que los ancianos den primero sus consejos! –gritó uno entre la multitud.

–¡Que el kochevoi de su consejo! –decían los otros.

Y él kochevoi, descubriéndose la cabeza, no ya como jefe de los kozakos, sino como su compañero, les dio las gracias por el honor que le hacían y les dijo:

–Hay entre nosotros hombres que son más viejos que yo y que tienen más experiencia para dar consejos; pero ya que ustedes me han escogido para que hable primero, he aquí mi opinión: compañeros, pongámonos, sin pérdida de tiempo, en persecución de los tártaros, pues ya saben ustedes lo que son esos hombres. No esperarán nuestra llegada con lo que han robado, sino que lo disiparán enseguida, sin dejar rastro alguno. He aquí, pues, mi consejo: ¡en marcha! Bastante nos hemos paseado ya por aquí; los polacos saben lo que son los kozakos. Hemos vengado a la religión tanto como nos ha sido posible; respecto al botín, poca cosa se puede esperar de un pueblo hambriento como ellos, Así, pues, mi consejo es que partamos.

–¡Partamos!

Esta palabra resonó en los koureni de los zaporogos; pero no fue del agrado de Taras Bulba que se inclinó frunciendo sus cejas grises, semejantes a los zarzales que crecen en las peladas vertientes de una montaña cuyas cimas están blanqueadas por la erizada escarcha del norte.

–No, kochevoi –dijo– tu consejo no vale nada. No hablas como es debido. Parece que olvidas que los hombres que nos han arrebatado los polacos quedan prisioneros. ¿Quieres, pues, que dejemos de respetar la primera de las santas leyes de la fraternidad; que abandonemos a nuestros compañeros para que los desuellen vivos, o bien que, después de descuartizar sus cuerpos, se paseen sus trozos por las ciudades y campos como lo han hecho con el hetman, y los mejores caballeros de la Ucrania? Y no es eso solo: ¿no han insultado bastante a todo lo que hay de más santo? ¿Qué somos, pues?, se lo pregunto a todos. ¿Qué kozako es aquel que no acude en auxilio de su compañero, que le deja perecer como un perro en tierra extranjera? Si han llegado las cosas hasta el extremo de que nadie estime en lo que vale el honor kozako, y si hay quien permite que se le escupa en su bigote gris, o se le insulte con ultrajantes frases, por lo que a mí toca no se me insultará. Me quedo solo.

Todos los zaporogos que le oyeron quedaron conmovidos.

–Pero, ¿has olvidado, valiente polkovnik –dijo entonces el kochevoi– que los tártaros tienen también en su poder compañeros nuestros, y que si no les libertamos ahora, será su vida vendida a los paganos por una eterna esclavitud, peor que la muerte más cruel? ¿Has olvidado, pues, que se llevan todo nuestro tesoro, adquirido a costa de sangre cristiana?